Ramses Kartusche |

Namenskartusche der Kleopatra auf dem Obelisken aus Phila. Sie enthält 4 Buchstaben, die auch auf der Ptolomäuskartusche erscheinen: P, T, O, L |

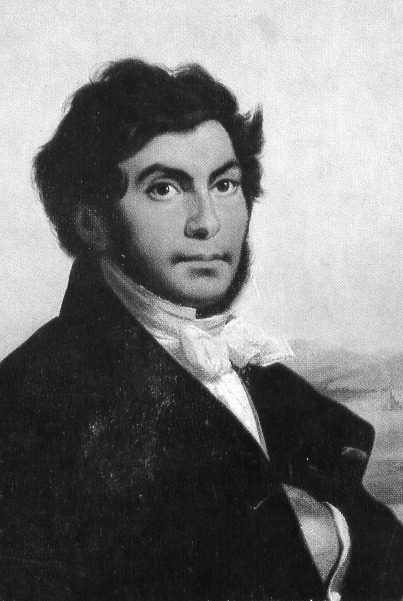

Schon seit frühester Kindheit vom Phänomen der Hieroglyphen begeistert, wollte Jean-François Champollion Youngs Erkenntnisse fortführen. Als zweiter Sohn einer Buchhändlerfamilie galt er sehr früh als Sprachgenie, der sich autodidaktisch das Schreiben beibrachte und noch vor seiner Schulzeit Untersuchungen an der Bibel anstellte, indem er das Schriftbild mit der gesprochenen Sprache verglich und bemerkte, dass diese nicht übereinstimmten. Mit 11 Jahren lernte er Latein und Griechisch und schrieb sich 1805 in die Akademie der Wissenschaften ein.

Zu seinem Abschluss sollte er eine Rede halten und las anlässlich dazu ein

paar Passagen aus seinem Buch "Ägypten zur Zeit der Pharaonen" vor. Die

anwesenden Professoren waren davon derart angetan, dass sie ihn sogleich als

Mitglied in die Akademie aufnahmen. Mit 19 Jahren erhielt er dort eine Professur

für Geschichte.

Um seine Forschungsarbeiten auszudehnen, reiste er 1828 nach

Ägypten und übertrug die Hieroglyphen, die er dort vorfand, auf Papier zur

späteren Bearbeitung. Nach einem Jahr kehrte er nach Paris zurück und erhielt

den allerersten Lehrstuhl für Ägyptologie.

Am 4. März 1832 verstarb er an

einem Herzanfall, der die Auswirkung seiner jahrelang begleitenden

Ohnmachtsanfälle war.

Champollion hatte den wohl mit Abstand größten Erfolg bei der Entzifferung.

Er setzte sich als ehrgeiziges Ziel, Primus bei der Entschlüsselung

altägyptischer Sprachen zu sein. Um für dieses Ziel gewappnet zu sein, erlernte

er weitere 10 Sprachen (u.a. Hebräisch, Koptisch, Chinesisch). Er übte sich an

Obelisken, die man auf der Nilinsel Philae gefunden hatte. Sie waren auch in

zweisprachiger Darstellung, nämlich auf Griechisch und in Hieroglyphenschrift

und enthielten die Namen Kleopatra

und Ptolemäus.

Diese Ergebnisse konnte er verwenden, um weitaus

schwierigere (einsprachige) Kartuschen zu bearbeiten. Die Hürde der ihm

vorliegenden Schriftzüge bestand darin, dass die Schreiber der damaligen Zeit

ungern Vokale nutzten, in der Annahme, der Leser könne sie aus dem

Textverständnis heraus problemlos einfügen. Dennoch gelang es ihm, den Namen des

wohl bekanntesten Mannes der Antike zu entziffern: Alexander. Doch dieses

Ergebnis untermauerte nur noch mehr Youngs Theorie, was fremdsprachige Namen

betrifft.

Eine Kartusche aus dem Tempel von Abu Simbel, die vor der

griechisch-römischen Herrschaft entstanden war, sollte dem jungen François recht

geben. Sie war alt genug, traditionelle ägyptische Namen zu enthalten, und sie

war fast ausschießlich phonographisch. Die Kombination dieser vier Zeichen, von

denen er die letzten zwei als -s- in alksentrs (Alexander)

übersetzt hatte, beschäftigten sein Gemüt. Er zog in Erwägung, dass das erste

Zeichen ein Symbol für Sonne sein könnte. Ihm kam die Idee das Wort Sonne ins

Koptische zu übersetzen, also als -ra- zu lesen. Mit diesen drei der vier

Zeichen war es nun möglich durch logische Schlussfolgerung von den Silben ra-?-s-s unter Berücksichtigung absichtlich fehlender Vokale den

letzten Buchstaben zu erschließen. Da es sich vermutlich um den Namen eines

Pharaonen handelte, würde durch Einsetzen des vermutlichen Buchstaben -m-

der Name Ramses entstehen. Damit lag er richtig.

Dies

zeigte, dass die Schreiber ihre Texte nach dem Rebus-Prinzip verfassten, indem

sie lange Wörter in einzelne Bestandteile zerlegten, die dann als Ideogramme

dargestellt wurden. Dadurch lässt sich schlussfolgern, dass die Verfasser nicht

Griechisch gesprochen haben, denn dann hätte man Sonne mit helios übersetzt und

dies ergäbe keinen Sinn. Von diesem Erfolg beflügelt, konnte Champollion mühelos

weitere Hieroglyphen übersetzten und beschrieb seine Leistung in seinem Werk

Précis du système hiéroglyphique.

Anderen Wissenschaften, wie beispielsweise

der Linguistik, wurde somit der Weg geebnet, die Entwicklung einer bis dato

vergessengeglaubten Sprache zu erforschen und nachzuvollziehen. Viele Neider

betrachteten seine Arbeit distanziert. Zu den größten Kritikern zählte Thomas

Young.

Ramses Kartusche |

Namenskartusche der Kleopatra auf dem Obelisken aus Phila. Sie enthält 4 Buchstaben, die auch auf der Ptolomäuskartusche erscheinen: P, T, O, L |